Esta sección es para hacer correcciones, dar consejos a los que se sienten bloqueados y animar a los que no han comenzado. Hace parte también de un proceso continuo sobre el cuidado de la planta del ejercicio anterior.

|

DESDE REGIÓN

Siete propuestas para reducir los homicidios en la ciudad de Medellín: :

Comprender más y mejor lo que nos pasa. No tenemos claridad, como sociedad, sobre cuál es la naturaleza de los homicidios que suceden en la ciudad: ¿A que corresponden? Qué tanto, efectivamente, están asociados a dinámicas criminales?, ¿Cuál es el perfil de las personas asesinadas?, ¿Cuál la dinámicas de los territorios en los que estos ocurren?. Entender las características de la problemática ofrece mayores posibilidades de atenderla.

El tema de la actuación de la fuerza pública es central. Retirar el ejercito de los barrios, tal y como viene promoviéndose de las ONU, depuración, sanción ejemplar y formación de las fuerzas armadas en derechos humanos y en especial de la policía.

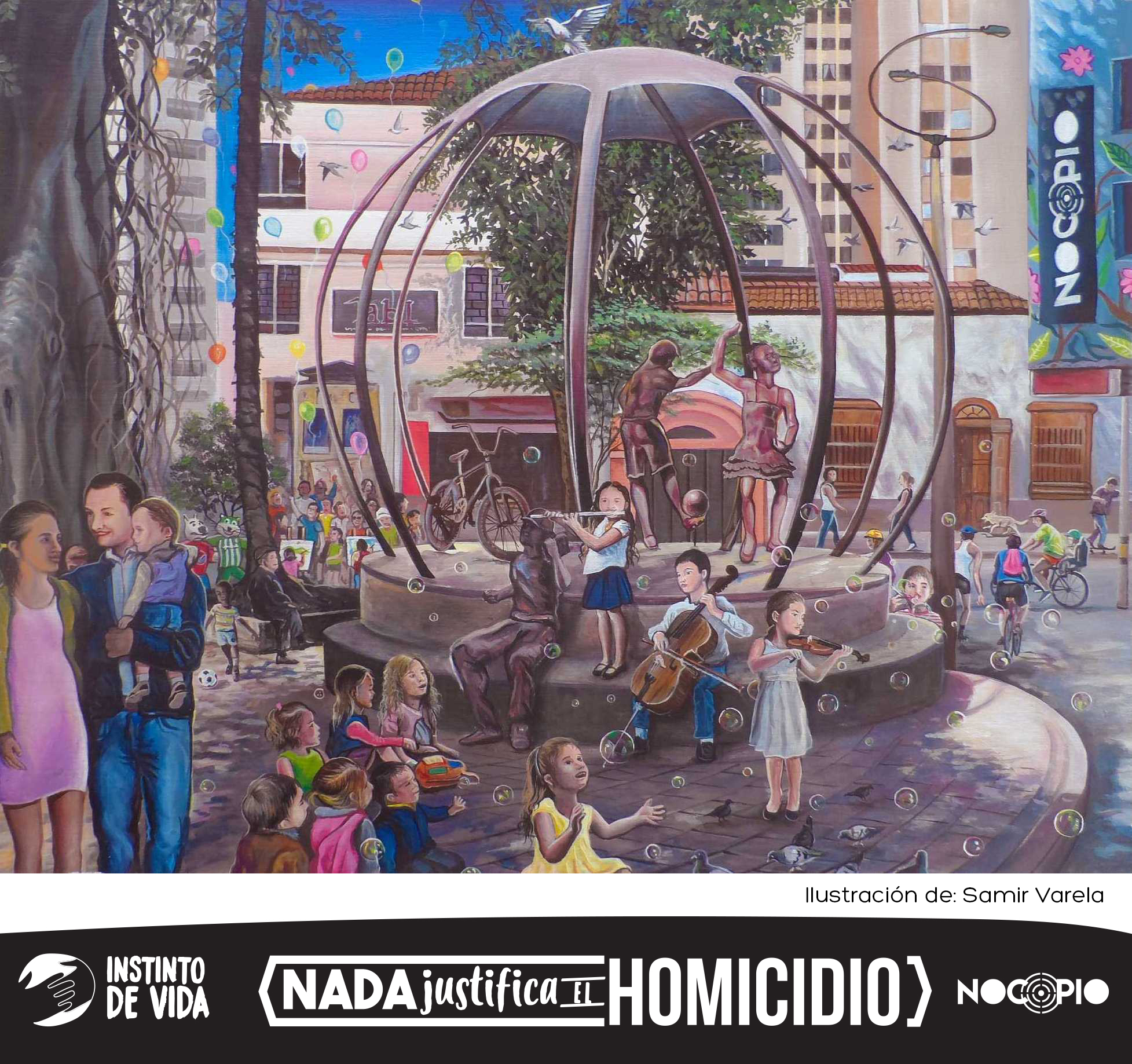

Campañas de amplias de pedagogía y comunicación alrededor de la NO Justificación del homicidio, la vida como valor supremo, el daño que todas las muertes hacen a la sociedad, el valor de la solidaridad y la condolencia.

El fortalecimiento de entornos protectores, el barrio, la familia, la escuela, las organizaciones sociales, como espacios que acogen y protegen a niños, niñas y jóvenes; programas como Escuela Busca al niño y la niña, La red de escuelas de música y en general las expresiones y espacios artísticos y culturales como espacios efectivos para prevenir el ingreso de chicos/as a estructuras armadas.

Proceso y escenarios -espacios para la mediación de conflictos comunitarios. Necesitamos, como sociedad, más y mejores herramientas para tramitar los conflictos cotidianos; transformar la noción de que los conflictos se eliminan y que son negativos per se o, lo que es peor, que la única posibilidad de dirimirlos es a través de la eliminación o la agresión del otro.

Fortalecer la institucionalidad judicial y su presencia en las comunidades. Esto incluye tanto el proceso de investigación y judicialización de personas ligadas a prácticas criminales, como facilitar y enriquecer las posibilidades de acceso ciudadano a la justicia; una justicia cercana la ciudadanía, respetuosa de los derechos humanos que reduzca la enorme desconfianza la distancia que hay en muchos territorios con respecto a la actuación del Estado.

Ampliar el debate público sobre el tema de seguridad, derechos humanos, convivencia. Estos no son temas solo de competencia gubernamental, interesan a la ciudad, a la ciudadanía. Habilitar espacios de escucha y diálogo ciudadano, escuchar las diversas demandas, enfoques y alternativas provenientes de diferentes sectores y territorios.

Una ciudad feminizada

Como mujeres, nos han dicho que necesitamos unos brazos fuertes, masculinos, que nos rodeen y nos cuiden; asociando el amor y el cuidado a la posesión y los celos, que aquel que te cela es porque te quiere.

Como graffiteras nos han dicho que la calle no es nuestro lugar, que es peligroso: impidiendo la expresión de nuestro arte y relegándonos a oficios de artesanía.

Y como feministas nos han dicho que es una causa perdida, minimizando el debate a que el feminismo es machismo al contrario, borrando las luchas de igualdad y equidad que han costado tanto.

Y esto es solo un síntoma de una ciudad violenta, que agota y censura movimientos sociales y artísticos; pero resistimos en lo cotidiano siendo mujeres, queer, feministas y graffiteras.

Esta ciudad está masculinizada, todo en términos de destruir para hacerlo más grande y vistoso, cemento, producir, vender, mano dura…Nuestra mayor ficción, que nos moviliza, es la feminización del mundo, donde son posibles otras masculinidades y donde la ética ciudadana es el erotismo: un compromiso estético con el cuerpo del otro.

Nosotras nos imaginamos una ciudad diversa, sin violencia de género, sin homicidios y con mucho arte, para eso reclamamos:

Como mujeres podemos proteger y frenar un homicidio, como graffiteras podemos hacer arte callejero y uso del espacio público y como feministas podemos reclamar la ciudad que queremos con nuevas masculinidades. Esto es una invitación a la Policía de Medellín para que sea más femenina.

PIRAÑAS CREW

Disminuir homicidios:

Para sentir y vivir a Medellín como nuestro territorio, debemos sentirnos tranquilos y seguros en él. El índice de homicidios no hace sentir seguro a nadie. Y las soluciones basadas en el aumento de pie de fuerza tampoco transmiten seguridad. Yo creo que la seguridad es también una sensación, y cuando veo mi barrio militarizado o algo así, yo no me siento más tranquilo o más seguro.

Por otro lado, una ciudad que se precia de ser innovadora, moderna y ubicada a la delantera en muchos campos, debería sentir vergüenza por los altos niveles de intolerancia. Y por su incapacidad de resolver conflictos (inherentes a la vida social) de formas no violentas, de encontrar formas de convivir tranquilamente, a pesar de nuestras diferencias (y respetándolas y valorándolas).

Para lograrlo no hay fórmulas mágicas que funcionen en todas partes. No soy un experto en estas cuestiones, pero estoy convencido que la solución pasa por tener en cuenta a las comunidades que habitan los territorios, su conocimiento de los actores y las estrategias que ellos proponen a partir de ese conocimiento. En muchos casos han hecho planes de desarrollo local donde se plantean este tipo de dificultades, pero en general las voces de las comunidades son poco escuchadas o tenidas en cuenta.

Proponemos que todas las familias víctimas de homicidio en Medellín sean atendidos por un sicólogo y -dentro de los recursos actuales de Familia Medellín (antes Medellín Solidaria) de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos- puedan ser beneficiarias de la política social y de inclusión, como familias objeto de superación de las más profundas vulnerabilidades.

No pretendemos que haya un presupuesto aparte y una política nueva, sino un procedimiento estándar de contacto y diagnóstico de las familias víctima de homicidio, que permita detectar y poner en el centro a estas familias víctimas cuando cumplan con las características de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.

Hay dos elementos claves: el diagnóstico y el primer contacto. En el diagnóstico pretendemos que la base de datos de homicidio genere un flujo de información con la base de Familia Medellín (antes Medellín Solidaria) ubicando la variable de familia víctima de homicidio, con fecha y parentesco con la cabeza de hogar -de un lado- y logrando así nutrir la base de homicidio con información sobre la familia de la víctima -de otro lado-. Así mismo, el primer contacto con las familias víctimas de homicidio esperamos que sea universal y en tiempo real (uno o dos días): toda familia víctima de homicidio en Medellín debe poder contar con una llamada, un mensaje o una visita de la Alcaldía de Medellín (abriendo una puerta al acompañamiento institucional, aquí se sugiere retomar la experiencia y experticia del equipo de la Unidad de Víctimas) y así la posibilidad de una primera sesión con un sicólogo con experiencia en duelo (la coordinación entre dependencia como la Unidad de Víctimas y el 123 Social y Mujer puede ser útil para desarrollar este acercamiento).

Tras el contacto lo que se pretende es aumentar la información, generar una asesoría y una articulación a políticas públicas existentes. Es claro que el diagnóstico va a comprobar que hay familias que no necesitan una ayuda social, pero que igual deben de contar con el contacto y la asesoría del Estado.

Se puede analizar la posibilidad de “sisbenizar” el trámite del homicidio, adicionando un fondo de la Alcaldía para los gastos funerarios de las familias víctimas de homicidio en los estratos 1, 2 y 3. Esto varias veces se hace en Medellín cuando el homicidio tiene una implicación mediática o la víctima tenía una red de apoyo (como puede ser el rap, el graffiti o el teatro). Aquí estamos intentando llegar a los invisibles, a una gran mayoría de las familias víctimas de homicidio que se quedan sin representación, denuncia y sin conexión a una red.

Una Política como Familia Medellín tiene que orientar a los profesionales, actualmente contratados por la Alcaldía, para que puedan prestar un servicio de acompañamiento, cuidado de menores de edad y tratamiento sicológico. Creemos que una propuesta como esta no implica la ampliación de nómina y equipos de trabajo sino una reorientación o redefinición de prioridades.

Analizar la relación entre una política social y los protocolos de respuesta a la violencia en Medellín, implican flexibilizar y aumentar la reacción de programas como Familia Medellín (antes Medellín Solidaria) para dignificar y atender la urgencia sin necesidad de caer en el asistencialismo. Las respuestas sociales inmediatas frente al homicidio surcan por la piedad y la compasión mínima; es necesario adentrarse en lo que el homicidio destruye, cómo paraliza una familia o un barrio y desgarra a una madre (u otro familiar) dejándolo en una franca incapacidad unas semanas. Puede llegar a ser humanitario abastecer a una familia con un mercado cuando la persona que genera los recursos en el hogar fue asesinado o está en una grave pena o depresión.

Lo anterior no implica que en este contacto se desestimen situaciones que pueden representar vulnerabilidad o revictimización para este entorno familiar, lo que cual, sin duda, debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes. El primer acercamiento humanitario del Estado, que aquí se propone, no excluye los demás acercamientos que deba hacer la institucionalidad para cumplir su deber, pero si da unas pautas de comportamiento que, de entrada, puede prevenir situaciones complejas para un contexto de duelo.

1.Contacto y gesto

2.Diagnóstico y atención sicológica

3.Conexión con la política social

1) La Alcaldía no entra en contacto con las familias víctimas de homicidio.

La inmensa mayoría de familias asesinadas en Medellín no logran tener nunca un contacto con la Alcaldía de Medellín. Las familias víctimas de homicidio tienen que pasar por un trámite de levantamiento de cadáveres, reclamación del cuerpo de su ser querido, investigación criminal -primero- por una indagación policial en terreno y -luego- probablemente de la Fiscalía. La mayoría de este proceso se desconoce hasta el momento en que se hace necesario para un entorno familiar, un acompañamiento que explique el trámite y sea claro en los tiempos puede ayudar de manera significativa.

2) Las familias víctimas de homicidio son vulnerables a más violencia

Como si fuera poco el sufrimiento de un asesinato, muchas familias tienen que soportar luego amenazas y el desplazamiento forzado. Las familias víctimas de homicidio tienden a tener pocas redes de apoyo y ser pequeñas -porque son las que tienen menos alternativas para protegerse y salvar la vida de su ser querido-. Esto claramente los pone en un estado de revictimización que el Estado debe prevenir.

3)La falta de redes de apoyo

El homicidio tiende a llegar en las familias vulnerables (no por razones esenciales sino circunstanciales); se trata de familias que no son numerosas, no llevan muchas décadas -o más de una generación en la ciudad- y la pobreza y ocupar un lugar en una periferia se conjuga con pocas redes de apoyo.

Ante la condición de estas familias, la memoria de sus seres queridos asesinados y de paso su propia dignidad se vulnera muchas veces en medios de comunicación y en el discurso público con conjeturas, suposiciones y abuso en las clasificaciones de la violencia como “ajuste de cuentas” o “enfrentamiento entre bandas”.

Este protocolo tiene un propósito filosófico de solidaridad y dignificación, pero también un propósito estratégico de reducción de homicidios.

Parece claro que rodear a las familias víctimas de homicidio y reconectarlas a una red institucional -que facilite hacerse a nuevas redes ciudadanas solidarias- es un paso definitivo en la transformación de las condiciones actuales para el homicidio en Medellín.

El gobierno de la ciudad presentándose ante una familia víctima de homicidio siempre, es ya por sí mismo un gesto poderoso. Los servidores públicos tienen que ser ejemplo, y este es un nuevo ejemplo de que nadie nos sobra en esta ciudad, que no hay víctimas de distinta categoría y nada justifica el homicidio. Aquí puede aunarse esfuerzos que desde distintos lugares y organizaciones públicas y privadas en la ciudad se vienen desarrollando, el discurso unificado de rechazo es más poderoso que las voces dispersas de indignación.

A este acto simple y sincero se le puede añadir una carta firmada por el propio alcalde de la ciudad y un mensaje por un servidor público de que cada homicidio es un fracaso como sociedad. Hablamos acá de un real “lo siento mucho” que es una petición de perdón no explícito.

Aunque en una situación así, una familia es inconsolable, razón por la que solemos auto-marginamos de ese contacto, es definitiva la experiencia de comunicación con una institucionalidad que reconoce su dignidad y les da un tratamiento humanista.

A pesar de la tragedia, ese sólo acto hace que en la experiencia haya un correlato público claro de reconocimiento como parte de la ciudad.

El homicidio es el peor momento que puede sufrir una familia, y en Medellín no suele activarse ninguna red solidaria y no tiende a haber ningún atenuante. Tanto la experiencia estatal, como la experiencia social hace que en el momento más duro una familia perciba una ciudad indiferente, hostil -cuando se atenta contra la memoria del ser querido asesinado- y brutal -cuando se da una amenaza y se es forzado a un despojo y desplazamiento-.

Aunque no es mecánico, automático o certero, los niños y adolescentes de una familia que vivió un homicidio desarrollan el código del endurecimiento, de la imposición y de la violencia. El aprendizaje para los más pequeños es que la única cura contra el dolor y el miedo es la de producir más miedo a otros. La ciudad les argumentó con intensa contundencia que sólo hay una fortaleza que vale.

Con un protocolo que abrace a estas familias se puede estar cerrando de mejor manera una herida en esta familia, rompiendo así ciclos de violencia (inconscientes) y generando el aprendizaje en niños y adolescentes de que una forma efectiva de superar el dolor y el miedo es la solidaridad. Otra fortaleza, la de la empatía, es posible.

Reconectar a estas familias desde la institucionalidad es primero darles acceso a la justicia y a la protección, luego a una ciudad donde el hecho de ser nombrados, de ser vistos, los dispone a la solidaridad de otros ciudadanos.

El mero hecho de generar un canal de comunicación con estas personas los puede hacer conscientes de derechos, oportunidades y formas de activar la institucionalidad.

Aun habiendo ocurrido la peor tragedia, se debe entrar a corregir cada factor que influyó en el homicidio. Con este protocolo se puede empezar -de forma acelerada- a desarrollar unas redes de apoyo (y protectoras) de las que normalmente carece una familia que sufre un homicidio.

Tuvimos un momento de preocupación con la convocatoria para la primera presentación musical -que se empezó a compensar a las 5pm-: los asistentes llegaron más tarde de lo que planeamos y hubiéramos querido, pero finalmente llegaron los asistentes que esperábamos.

El Festival Instinto de Vida se desarrolló según lo planeado en producción, guión y logística, con un incidente de ciudad altamente conmovedor y que obligó un trabajo mucho más intenso y demandante de comunicaciones.

4.000 personas fueron el mayor número de asistentes reunidos a la misma hora, pero 6.500 personas (diferentes) participaron a lo largo del día en todas las actividades.

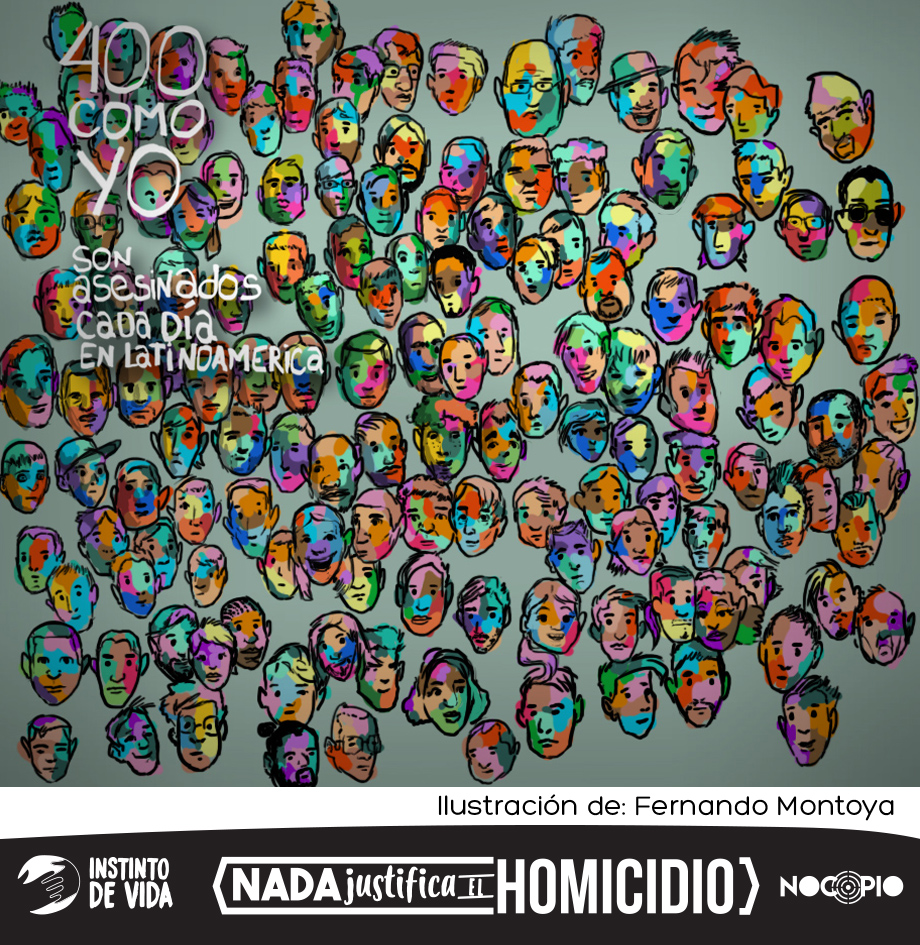

La campaña de NoCopio nación en el 2015 y se integró a la plataforma continental de Instinto de Vida en el 2016. La campaña -como las y personas y colectivos vinculados- buscan una reducción de los homicidios y privilegia la tesis del cambio cultural para que esta reducción sea sostenible.

Nos hemos reunido entre periodistas, directivos de medios (formales e independientes) de Antioquia y miembros de la campaña de NoCopio (entre los que hay investigadores sociales), para plantear algunas ideas y compromisos sobre el cubrimiento de la violencia homicida.

Hemos acordado desde el principio el respeto por el estilo, historia y propósito de cada medio de comunicación y por el oficio del periodismo y la libertad de prensa.

El periodismo requiere ser de interés, oportuno y viable. En tanto hay que medir lo que se puede hacer en pocas horas de levantamiento de información y pocas horas de redacción (de textos y guiones).

No podemos caer en un embellecimiento o un academicismo que elimina la virtud de la inmediatez y concreción propia del periodismo. Se tiene que convivir con un margen de error propio del ritmo en el quehacer cotidiano en los medios y no se puede desconocer lo que es y no es noticioso. Las noticias de criminalidad, violencia y seguridad tendrán que seguir existiendo con su crudeza intrínseca, así como la crónica roja; estamos intentando un alejamiento del amarillismo y la sobre-interpretación.

Empezamos un proceso que parte de un manifiesto general, pero que requerirá de varios manuales -editado según cada medio-, que luego esperamos pueda ser discutidos en los pensum de las universidades-, teniendo en cuenta fórmulas en los tiempos y funciones concretas de los medios para evitar malentendidos, errores no intencionales y mejoras en el lenguaje verbal, sonoro y visual.

Nos parece definitivo encontrar -más adelante en un proceso- técnicas, manejo de fuentes y de lenguaje en cada sala de redacción.

Reconocemos la evolución y tradición del periodismo y tenemos toda la disposición en este ejercicio de reconocer buenas prácticas anteriores a la campaña de NoCopio y buenos ejemplos venideros sin necesidad de una vinculación. En este proceso necesitamos de la inteligencia colectiva que hay en tantos periodistas en Colombia y la multiplicación de referentes -haciéndonos conscientes de los medios con los que contamos-.

Nos motiva la idea de la función social del periodismo -haciéndonos conscientes de un fenómeno y su mecánica, así como motivando la imaginación sobre su solución-. Todos estamos aprendiendo y no estamos afuera o por encima de un proceso histórico que nos ha llevado a naturalizar la violencia.

En la información de homicidios Medellín ha tenido un avance significativo gracias a una Policía bastante profesional, una herramienta pública como el SISC y la misma experiencia de los periodistas colombianos para cubrir violencia. Sin embargo, hay muchas limitaciones en los datos -que sufren clasificaciones que no se adaptan a realidades complejas- y que surgen del levantamiento que hace un policía muchas veces joven y muchas veces fatigado. Tanto los trámites de la información como los testimonios mismos, están atravesados por percepciones distorsionadas y también por prejuicios.

Aunque los datos médico-legistas son muy completos, los datos de indagación social cuentan con pocos testimonios y tienen una aleatoriedad que no es rigurosa (sesgados por el momento y lugar del levantamiento del cadáver) y pueden llevar a la construcción de un relato muy incompleto sobre la víctima.

Entendiendo que el periodismo funciona con datos de interés, es importante explorar una combinación de datos que generen empatía -cuando sea necesario y posible hablar con los allegados de la víctima- y la respuesta institucional integral y continúa.

Tenemos un repertorio cultural que maneja muchas excepciones para que el homicidio sea admisible; esto ha perpetuado el arquetipo del homicida y -con esto- la solución de conflictos mediante la eliminación del otro y la existencia de grupos que tienen como fórmula clara de negocios y poder el homicidio.

Desplazar parte de la culpabilidad hacia la víctima es un hábito de pensamiento que dicta que hay algunos casos donde el homicidio es total o parcialmente justificable: “era un ladrón”, “el que a hierro mata a hierro muere”, “era un violador”, “estaba metido en un combo”, “andaba con los que no debía” o “tenía un negocio ilegal” o actúo en un momento de ira por una situación sentimental.1

Lo que ha pasado concretamente en Medellín, después de varios crispamientos muy fuertes -pero probablemente ninguno tan fuerte como el producido por el cartel de Medellín-, fue superar el miedo y pasar la página, apelando a una normalización (parcialmente cierta) donde la víctima de homicidio no se parece a mí, a mi sobrino o a mi tío. Ese fue un recurso de la sicología colectiva comprensible, pero también un camino para romper una solidaridad importante -que avanzara en un proceso de reducir mucho más el espacio cultural del homicidio-.

Hoy la violencia es mucho menor, pero también tenemos un estancamiento. Esas dos situaciones de superación y estancamiento hacen necesario romper la indiferencia sobre los que son hoy la víctima de homicidio y posible que la solidaridad sea la respuesta ante el miedo y conmoción que produce la idea del homicidio.

Nos atrapa en Latinoamérica la concepción de que hay jóvenes destinados a la violencia que nunca cambian. Estos jóvenes son de periferia y pobres y sobre ellos recaen unos fuertes estigmas que ayudan a reforzar la exclusión física y económica.

Estos jóvenes en Medellín -que tienen un perfil sociodemográfico similar al de toda Latinoamérica- son profundamente marcados por una etapa de la vida, a veces por su actuación en semanas, porque no se le concede lo que en sabiduría popular llamamos “quemar etapas” y que en la pedagogía o ciencia se puede determinar como que una persona a los 17 años puede ser muy distinta a lo que fue a los 14 años. Encontramos ligado a esto, la forma como se define a una persona por sus antecedentes judiciales, pero también una percepción muy fuerte en el mismo vecindario sobre reputaciones imborrables, muchas veces de igualación de consumidor igual a drogadicto y drogadicto igual a delincuente; o risueño y fiestero igual a dañino y dañino o bromista igual a pandillero.

Debemos hacernos conscientes que una misma actividad o temperamento de un adolescente es interpretado -y manejado- de forma muy distinta dependiendo de la clase social: un joven en un barrio de Medellín como Zuñiga (en el Poblado) es interpretado de forma muy distinta a un joven de La Palma en Altavista por un policía, por otro tipo de funcionario e incluso por su mismo vecino.

Los estigmas en las víctimas de homicidio -particularmente en los jóvenes- son profundos y extremadamente severos: pueden llegar hasta los extremos de clasificarse por el lugar donde están, por expresiones tan inequitativas como “no tenía porque estar en la calle a esa hora” y se construyen con las complejidades de espacios dominados por el crimen como que uno de los miembros del grupo criminal es un primo, consume mariguana, frecuenta espacios dominados por el crimen como una plaza de vicio, un bar o un billar.

Lo cierto es que a través de una etnografía (Casa de las Estrategias, 2016) podemos comprender que sí son asesinados jóvenes involucrados en el crimen, pero también -y no en menor proporción- jóvenes que no lograron tener buena relación con los actores criminales. Lo que tienen en común los jóvenes asesinados es el lugar de influencia criminal donde se encuentran, un muy mal lugar para solucionar un altercado. Este tipo de criminalidad en Medellín -territorial y con amplio involucramiento de adolescentes- vive de la noción de que hay pelados desechable que pueden ser carne de cañón.

Aquí es muy importante anotar que sólo 8,8% de los jóvenes víctimas de homicidio tienen algún tipo de antecedente judicial (Casa de las Estrategias, 2017).

También, que nuestro hábito de pensamiento sobre el homicidio es tan marcado que una víctima de homicidio de clase media o de clase alta que es asesinada (sino se tiene información sobre un un atraco) empieza a ser igualmente sospechosa de alguna actividad ilícita.

Responsabilizar al homicida (y nunca culpar a la víctima) se puede hacer desde la Noviolencia, desincentivando la rabia y la venganza, y dejando claro que ni siquiera el homicida merece la muerte.

Un impacto colateral maravilloso en este proceso sería combatir la idea del linchamiento y de ejecuciones extrajudiciales.